Das Klima in Südamerika - ein Überblick

Das Klima des sich über knapp 70 Breitengrade (12° Nord – 56° Süd) erstreckenden südamerikanischen Kontinents ist so komplex und vielseitig wie auch seine Landschaft, Kultur und Bewohner.1 Zum einen werden die verschiedenen Klimate durch die, auf Zeitskalen des Homo Sapiens permanent erscheinenden,

Geofaktoren des Reliefs, der Ozeane und der aus den Breitengraden resultierenden unterschiedlichen Stärke der Sonneneinstrahlung geprägt. Zum anderen kommen temporäre Phänomene wie el Niño und la Niña oder Vulkanausbrüche hinzu, welche auf kürzeren Zeitskalen ebenfalls erheblichen Einfluss haben.

Bei Betrachtung der Erstreckung des Kontinents wird klar, dass der Löwenanteil Südamerikas um den Äquator – und damit der theoretisch intensivsten Zone der Sonneneinstrahlung – verteilt ist. Im Detail decken diese Zonen primär die Länder Brasilien, Venezuela, Kolumbien, Ecuador und Peru ab. Doch merkt man von dieser starken Strahlung in der Praxis relativ wenig, da um den Äquator, genauer gesagt der innentropischen Konvergenzzone (ITCZ), zumeist Wolken den Weg der solaren Strahlung durch die Atmosphäre zum Erdboden abschwächen indem sie diese reflektieren, streuen, absorbieren und nur zu einem Teil durchlassen.2

Weshalb nur 30 Breitengrade weiter südlich (bzw. nördlich) die Wolken kein Hindernis mehr darstellen und die Sonne unbarmherzig auf karge Landschaften einstrahlt und alles pflanzliche, tierische und menschliche Leben dort an Hitze- sowie Kälteextreme adaptiert sein muss, liegt an der atmosphärischen Meridionalzirkulation der Luftmassen. Die aus drei Zellen bestehende essentiellste, übergeordnete Zirkulation vom Äquator bis zu den Polen entsteht durch ebendiesen Temperaturgradient zwischen den beiden Regionen. Dabei prägen die äquatorialen Passatwinde den bodennahen Zweig der tropischen Hadleyzelle wesentlich.2

Die entlang der ITCZ vornehmlich über den Ozeanen aufsteigenden Luftmassen, welche somit die äquatoriale Tiefdruckrinne bilden, gleiten von dort aus Nord- bzw. Südwärts und regnen sich entlang dieses Weges ab – bis über dem subtropisch-randtropischen Hochdruckgürtel bei etwa 23,5° Süd (bzw. Nord) – und dort wieder absinken.3 Dies ist z. B. der Hintergrund des Saharaklimas in Afrika. Aber auch die südamerikanische Atacama Wüste wird von diesem Phänomen teilweise beeinflusst.

Die auf der Nordhalbkugel existierende Westwindströmung, welche die Mittelbreiten- (oder auch Ferrel-) Zelle von der polaren Zelle trennt, existiert ebenso auf der Südhalbkugel. Die inmitten von tausenden Kilometern Meeresoberfläche scharf hervorstehenden Berge Patagoniens sind daher wahre „Schlechtwettermagneten“.

So notierte bereits Charles Darwin 1834 bei der ersten Erkundungstour mit Robert Fitz Roy in das patagonische Inland: „Die Spitze einer schweren Wolkenschicht indessen, die fast beständig an einer Stelle blieb, war das verheißungsvolle Zeichen und erwies sich auch zuletzt als richtiger Vorbote. Zuerst nahmen wir die Wolken für die Berge selbst statt für die Dunstmassen, die sich an ihren eisigen Gipfeln verdichtet hatten“.3

Und dennoch: Trotz dieser widrigen Bedingungen ziehen sie Jahr für Jahr mehr Bergsteiger- und Kletter*innen sowie auch Tourist*innen in ihren Bann.

Zum anderen Teil wird Südamerikas Klima ganz maßgeblich von der Gebirgskette der Anden geprägt. Neben der klimatischen Strukturierung des Landes durch Breitengrade und die davon abhängige, jahreszeitlich variierende, Sonneneinstrahlung sind die sich von Süd nach Nord erstreckenden Anden als scharfe Trennlinie maßgebend für klimatische Unterschiede innerhalb des Kontinents. Und das unabhängig der geographischen Breite.

So kommt der Luv- und Lee Effekt wie auch in Rocky Mountains Nordamerikas hier stark zu tragen und lässt nur kaum Feuchtigkeit in das östlich gelegene Innland ziehen. So ist die Atacama Wüste die trockenste Wüste der Erde außerhalb der Polargebiete.4

Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor auf das Klima der Küstengebiete sind die Meeresströmungen. Während an der Ostküste der warme Brasilstrom, der Wasser aus den äquatorialen Gebieten bis zur argentinischen Provinz des Rio Negro nach Süden transportiert, für ein warm-gemäßigtes Klima sorgt, bringt die kalte Humboldströmung auf der Westseite vor Chile und Peru trockenes Klima und fischreiche Gewässer bis in das Äquatorialgebiet Ecuadors.

Einflüsse durch El Niño und La Niña:

Ein gerade 2023 wieder aktuelles Klimaphänomen beeinflusst die Meerestemperatur sowie die Niederschlagsmengen vor der Westküste Südamerikas erheblich: El Niño.5 Übersetzt auch „das (Jesus-)Kind“, denn das Phänomen tritt gerne um die Weihnachtszeit auf. Jedoch ist ein El Niño – im Gegensatz zu der kleinen Schwester „la Niña“ – nicht gerade für Geschenke im wirtschaftlichen Sinne bekannt:

Durch die wiederkehrende Abschwächung einer markanten thermisch induzierten Zelle der Walker-Zirkulation ist das Oberflächenwasser vor der Westküste Südamerikas in El Niño Jahren überdurchschnittlich warm. Als Konsequenz bleiben die Fische weg, was den Fischfang hart trifft. Es gibt jedoch auch Erzählungen, der Name käme von dem Schnee, den mancher El Niño in den höheren Lagen aufgrund des verstärkten Niederschlags mit sich bringt.

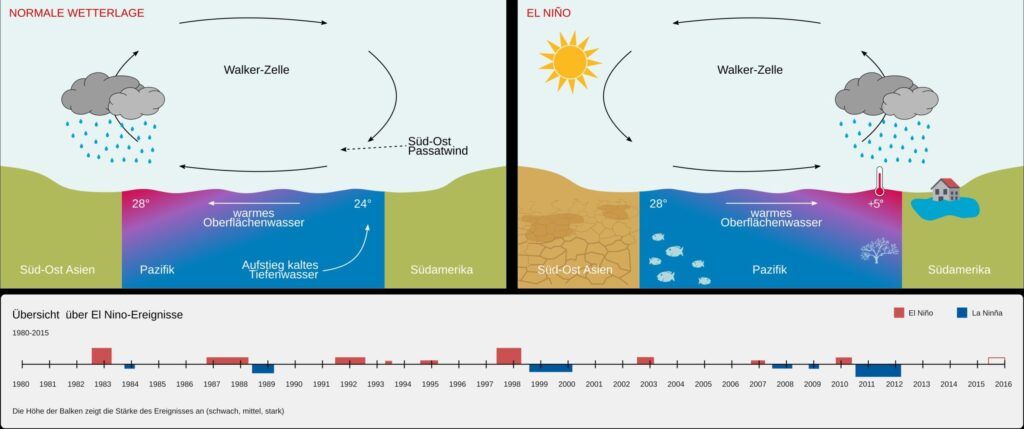

Die unten stehende Abbildung6 beschreibt das Phänomen der Modi der Breitenkreis-parallelen Walker-Zirkulation nochmals anschaulich: Durch die Süd-Ost Passatwinde wird das Oberflächenwasser im Normalfall von der Küste Südamerikas weg, gen Westen gedrückt.

Es gelangt frisches Tiefenwasser des aus der Antarktisregion stammenden Humboldstroms an die Oberfläche. Süd-Ost Asien verzeichnet durch die warmen Wassertemperaturen währenddessen typischerweise viel konvektive Niederschläge. In einer El Niño Situation kehrt sich das Bild um: Süd-Ost-Asien und Australien leiden unter mehr Trockenheit, da es nun ein Hochdruckgebiet Wetterbestimmend ist, während in Südamerika durch das Tief an der Küste mehr Niederschläge den gewohnten Gang der Wirtschaft durcheinander bringen.

Oftmals unerwähnt, aber wie in der Übersicht der El Niño-Ereignisse in der Abbildung6 zu sehen auch mit ausgeprägt langen Perioden vorhanden: La Niña – die verstärkte Normalsituation. Dabei wehen die Passat-Winde vor der Westküste Südamerika stärker als sonst, was dort zu ungewöhnlich kalten Wassertemperaturen und kalt-trockenen Klimaten führt, während sich im Westpazifik Unwetterereignisse und Taifune häufen.7

Doch was genau ist für diese Klimaschwankungen verantwortlich? Tatsächlich sind die Hintergründe der Entstehung von Telekonnektionssystemen bis heute nicht vollständig geklärt.7 Man weiß, dass neben der El Niño Southern Oszillation (ENSO) im äquatorialen Pazifik auch andere Oszillationssysteme wie die North Atlantic Oszillation (NAO), welcher Einfluss auf das europäische Wettergeschehen nimmt, existieren und in regelmäßigen Abständen auftreten. So tritt ein El Niño, also die warme Phase, in einem 2- bis 7-jährigen Zyklus auf.7

Diese komplexe Zusammenwirkung zwischen Ozean und dem Klima wirkt sich ebenso auf den Rest der Welt aus: So sind die Jahre eines El Niños beispielsweise berüchtigt für Trockenheit und Waldbrände über dem Amazonasregenwald aber auch Süd-Ost-Asien und Australien.5,6 Die Winter der südlichen USA sind typischerweise hingegen jedoch feuchter als gewöhnlich.6 Dass dies funktioniert, liegt an den Telekonnektionen („Fernverbindungen“) der regional dominierenden Wettersysteme miteinander.

Das wirkt sich neben den bereits erwähnten Einbußen im südamerikanischen Fischfang auch auf andere Gebiete der Erde klimatisch und dadurch gesundheitlich sowie wirtschaftlich aus: Australien rechnet mit deutlich reduzierten Weizenernten, in Vietnam bangt man um die Kaffeeerträge, die schlechteste Reisernte seit Jahren könnte bevorstehen.5 Abhängig von der Intensität in den kommenden Monaten (stand 30.06.23) wird sich zeigen, wie hoch die weltweiten wirtschaftlichen Einbußen durch El Niño sind: Studien prognostizieren Abnahmen von 3,8 – 5,3 Billionen Euro.5

Die mit der Hitze einhergehenden Dürren, Waldbrände und Trockenlegung von Flüssen beeinträchtigen auf vielen Ebenen auch die menschliche Gesundheit – in Singapur deckt man sich bereits vorsorglich mit Masken und Luftreinigern ein.5 Die Dauer des diesjährigen El Niños ist noch unbestimmt – fest stehe lediglich, dass die Auswirkungen des Phänomens in Süd-Ost-Asien, Australien und co. auch in Jahren noch spürbar seien.5

Blick in die Historie für einen aktuellen Ausblick:

Doch bekanntlich nehmen nicht nur die natürlichen Schwankungen des Klimas Einfluss auf den globalen Lebensraum von Flora und Fauna, sondern seit der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend auch der Mensch selbst.

So gehören Thematiken wie die Abholzung des Amazonasregenwaldes, die Gletscherschmelze in den Anden sowie vermehrte Erosion und der dadurch zunehmend schnellere Wandel der Geomorphologie, mittlerweile zu den alltäglichen Nachrichten über Südamerika, die unweigerlich in die Geschichte des Kontinents eingehen wie auch seine Entdeckung, seine politische Historie, seine Schönheit.

William H. Hudson schrieb bereits 1893, dass Patagonien ein Heilmittel gegen die Übel der Menschheit sei. Es zu erleben bedeute, eine Art Einklang mit der Umwelt herzustellen, die auf der Abwesenheit des Denkens beruhe.3 Was Hudson bereits vor mehr als einem Jahrhundert vernahm, kann uns heute vielleicht ein Anstoß für eine Rückkehr zu einem respektvolleren und in Einklang mit der Natur stattfindenden Leben sein.

Denn ohne die klimakühlende Wirkung des Amazonas, den Lebensraum vieler, bisher gar unentdeckter Spezies, ohne die glazialen Wasserreservoirs in den Hochlagen der Anden gerät global viel mehr als nur das Leben Südamerikas aus dem Gleichgewicht – wie bereits die vielschichtige Funktionsweise des Telekonnektionsphänomens El Niños ahnen lässt.

Quellen:

1 Hamburger Bildungsserver: URL verfügbar unter: https://bildungsserver.hamburg.de/themenschwerpunkte/klimawandel-und-klimafolgen/klimawandel/regionale-klimaaenderungen/suedamerika-253276# (Zugriff zuletzt am 07.08.23)

2 Glawion, R.; Glaser, R.; Saurer, H.; Garde, M.; Weiler, M. (2012): Physische Geographie (2. Aufl). Westermann. Braunschweig. ISBN: 978-3-14-160354-5

3 Dauer, T. (2004): Cerro Torre – Mythos Patagonien. AS Verlag. Zürich. ISBN: 3-909111-05-X

4 Jonathan D. A. Clarke: Antiquity of aridity in the Chilean Atacama Desert. In: Geomorphology. Band 73, Nr. 1, 2006, S. 101–114.

5 ARD Audiothek: URL verfügbar unter: https://www.ardaudiothek.de/episode/wissen-aktuell-swr2-impuls/das-wetterphaenomen-el-nino-und-die-auswirkungen/swr2/94570782/ (Zugriff zuletzt am 07.08.23)

6 Wikipedia: URL verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/El_Niño (Zugriff zuletzt am 07.08.23)

7 Kachelmann Wetter: URL verfügbar unter: https://wetterkanal.kachelmannwetter.com/was-ist-el-nino-was-ist-la-nina/ (Zugriff zuletzt am 07.08.23)

siehe auch

https://dieter-ruppert.com/geographie-suedamerikas/